Il presente articolo è un ottimo approfondimento delle ragioni per cui possiamo cestinare come bufale buona parte delle “cose buone” attribuite di tanto in tanto a Mussolini e al fascismo. Me ne ero occupato in un video lo scorso 25 aprile, riportando in descrizione il lavoro dei principali siti di debunking italiani come fonti. Qui invece trovate una versione estesa – in forma del tutto scevra da opinioni etiche o politiche – maggiormente argomentata, come solo nello scritto è possibile fare, da parte di Leonardo Pedron. Il testo originale presenta numerose note che per ragioni di editing è stato impossibile riportare nella presente trasposizione, ragione per cui alla fine del post trovate anche la versione in Pdf, dove potrete recuperarle con le relative fonti. (Juanne)

Questo non vuole essere un articolo come gli altri. L’idea nasce pensando a quello che avrei voluto molto trovare io quando iniziai ad interessarmi all’argomento: una sorta di elenco delle tematiche, dei falsi miti tanto in positivo quanto in negativo, dei dubbi più comuni inmodo da dare l’opportunità a chiunque di avere sotto mano una vasta mole di materiale inqualsiasi momento. Le banalizzazioni e le vere e proprie falsificazioni che si trovano in internet – e fuori, come vedremo – sono un’infinità, e spesso non è semplice riuscire a verificarle. Col tempo arricchirò le singole voci con link ai prossimi articoli che verranno pubblicati, in modo da permettere un approfondimento se necessario ma lasciando pur sempre la possibilità di una sintesi che esponga brevemente il mio punto di vista – o meglio, il punto di vista della storiografia, quanto meno quella che analizzerò strada facendo –andando dritto al punto, anche a rischio di risultare talvolta incompleta.

SOMMARIO – PER CHI VA DI FRETTA

- SOMMARIO – PER CHI VA DI FRETTA

- Chi ha inventato le pensioni?

- TFR (Trattamento di fine rapporto)

- Assicurazione obbligatoria contro invalidità e vecchiaia

- Tutela del lavoro di donne e fanciulli

- Assistenza sanitaria ai lavoratori

- La cassa integrazione guadagni

- INAIL e INPS

- Assistenza ospedaliera ai poveri

- La settimana lavorativa di 40 ore

- Il duce ha avviato il progetto della bonifica pontina – Bonifiche in generale

- Il pareggio di bilancio

- Il duce ha fatto costruire la prima autostrada

- Ai tempi del duce si stava bene

- Il duce è stato l’unico uomo di governo che abbia veramente amato questa nazione

- Il duce eliminò la disoccupazione

- Nel Ventennio i politici non erano corrotti

- Il duce ha dato il voto alle donne

- La riforma Gentile ha ammodernato e migliorato la scuola

- La tassa sulle biciclette

- Hitler costrinse Mussolini ad adottare le leggi razziali

- Il fascismo sconfisse la mafia

- Il fascismo come mero strumento e dittatura del grande capitale

- Il regime non usò l’iprite in Etiopia

- Mussolini non percepiva alcuno stipendio, non aveva chissà quanti soldi e via dicendo

- Versione in Pdf con relative note e fonti

Chi ha inventato le pensioni?

Uno degli aspetti più elogiati dagli apologeti del regime fascista è la storia della previdenza sociale durante il Ventennio. Suppongo che l’importanza che viene data a questo ambito sia dovuta al fatto che è il modo più semplice per riabilitare il regime, facendolo apparire come fautore di una vera e propria rivoluzione sociale e cercando in questo modo di contrastare le voci ricorrenti sulle cattive condizioni di vita – tanto materiali quanto “psicologiche” – nell’Italia fascista. Vengono compiute però, in questa ardua impresa, principalmente due tipologie di errori. Innanzitutto ci si dimentica di contestualizzare le leggi, cosa che impedisce di capire il reale percorso della storia sociale del paese e che fa pensare che il fascismo portò in Italia dal nulla tutta una serie di innovazioni, cosa che come vedremo non è interamente vera. In secondo luogo si dà per scontato che alle leggi – mi riferisco a quelle di più ampia portata – consegua sempre una loro puntuale ed efficace realizzazione, cosa che non è ovvia– dedicherò un articolo all’Opera nazionale per la Maternità e l’Infanzia per portarla comeesempio – e che solo un’attenta ricerca storica può confermare o smentire.

Non è un discorso facile, richiede una ricerca lunga e complicata che io stesso, mentre scrivo, devo ancora portare a termine; nonostante ciò ritengo ci siano determinate informazioni e concetti che possono essere verificati e smentiti – o riportati a galla – in maniera relativamente semplice.

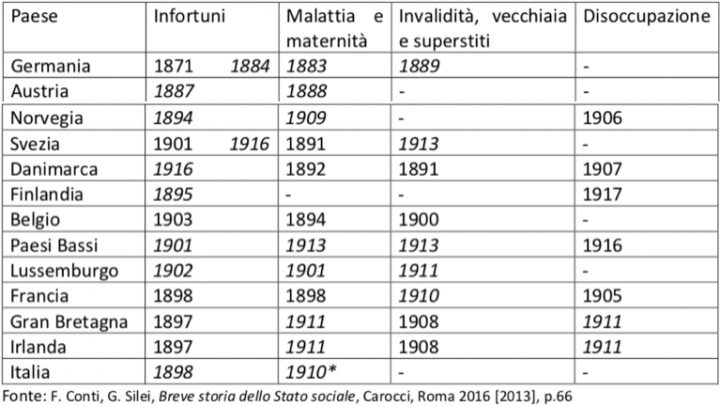

Prima di cominciare con il debunking di certi luoghi comuni, alcuni riguardanti la storia dello Stato sociale e altri in diversi ambiti, penso sia necessario liquidare brevementeun’affermazione spesso ripetuta. Secondo molti lo Stato fascista sarebbe stato il primo esempio di Stato sociale, la sua politica sarebbe il primo esempio di politica sociale al mondo, ecc. Come possiamo vedere nella tabella sotto, riguardante la storia dell’istituzione dellevarie assicurazioni sociali in Europa fra il 1871 e il 1918, questo non è assolutamente vero:

In corsivo le assicurazioni obbligatorie, in tondo le assicurazioni volontarie.

*Solo maternità

Altrettanto importante notare come la copertura assicurativa italiana non fosse nulla di speciale rispetto agli altri paesi dell’area europea: se nel 1940 il 53% di chi avrebbe potutofarlo era assicurato contro gli infortuni, mantenendo quindi l’Italia nella media (ma ben sotto il 63% della Gran Bretagna o l’88% della Germania), solamente il 39% era assicurato controla vecchiaia, piazzando il paese all’ultimo posto, senza nulla togliere ovviamente lo sviluppo della copertura in Italia in sé, aumentata smisuratamente rispetto al periodo liberale e inparticolare negli anni Trenta almeno per quanto riguarda l’assicurazione contro la malattia:si pensi che nel 1915 solamente il 4.8% della popolazione attiva era assicurata contro infortuni, malattie, disoccupazione, invalidità e vecchiaia.

Ma gli esempi potrebbero continuare anche in altri ambiti, si pensi all’Euvre Nationale purl’Enfance, che anticipa a grandi linee l’Onmi in Belgio di più di vent’anni. Anche dire che fu il fascismo a creare lo Stato sociale in Italia è sbagliato, in quanto la nascita del moderno Stato sociale in Italia è segnata dalla legge 17 marzo 1898 sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e a ciò seguirà dal 1901 una chiara “volontà della classe dirigente liberaledi avviare, con il contributo delle componenti moderate del movimento operaio, unastagione di riforme”, grazie alla quale iniziarono discussioni su molte questioni,dall’estensione della copertura degli schemi assicurativi agli orari di lavoro alla tutela dellecondizioni di lavoro di donne e bambini. Questo senza nulla togliere all’importante modernizzazione dello Stato sociale sotto il regime, che introdusse forti innovazioni e modificò le deboli istituzioni previdenziali, assistenziali e sanitarie liberali.

TFR (Trattamento di fine rapporto)

Questa diceria è – almeno stando a quel che ho visto – una delle meno diffuse, tanto che l’ho sentita solamente per caso qualche tempo fa. Ho fatto una breve ricerca per individuare da dove derivasse, e – che sorpresa – ho trovato un discutibile articolo de Il Primato Nazionale:

Questa la cronaca, ma la storia che ci dice?

Intanto ci dice che il Tfr ha una ben precisa data di nascita: il 21 aprile del 1927, ossia anno V dell’èrafascista. Nel testo della famosa Carta del Lavoro, che tracciava le basi programmatiche dell’economia della nuova Italia e dell’ordinamento corporativo, all’articolo 17 si può infatti leggere: «Nelle impresea lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento

senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore». La data della pubblicazione della Carta non è casuale: il 21 aprile è, come tutti sanno, la data della fondazione di Roma, nonché – molto significativamente – della festa dei lavoratori durante il ventennio mussoliniano. Già in questo elemento simbolico, quindi, è rintracciabile una precisa scelta culturale, un ben riconoscibile animus informatore, che si riconnette al decorum latino e non al business dell’alta finanza a stelle e strisce, tra l’altro declinato nell’inglese maccheronico e maldestro dell’attuale presidente del consiglio [Renzi].

Allora. Prima tutto, il TFR nasce con la L. 297/1982: abbiamo “la predisposizione di un sistemacompiuto completamente trasformato rispetto a quello che scandiva l’indennità di anzianità”8, il che rende errato chiamare con questo nome, per l’appunto, l’indennità di anzianità, il suo precursore. Questa è la vera “data ben precisa” della nascita del TFR. A suavolta l’indennità di anzianità è preceduta dall’indennità di licenziamento, istituita con l’art.4del D.L. luogotenenziale 112/1919 – prima del quale avevamo fonti extra-legislative cheregolavano l’attribuzione di una somma al lavoratore alla cessazione del rapporto9 – in cuiviene concepita come una sorta di “premio di fedeltà”: l’impiegato non deve essere statolicenziato per colpa, non deve essersi dimesso e deve aver maturato un lungo periodo di servizio; mentre nel 1924 abbiamo il R.D.L. 1825/1924, che riconosce l’indennità dilicenziamento a tutti gli impiegati di qualsiasi anzianità. L’indennità di licenziamento subirà una progressiva trasformazione terminologica in indennità di anzianità, nome col quale si iniziò a chiamarla già nel di 1936.

Ritengo necessario un piccolo chiarimento sulla Carta del Lavoro: non è questa la sede per soffermarmici particolarmente, tuttavia va tenuto conto che è diffusa fra gli storiciun’opinione sostanzialmente negativa, visto che – stando ad esempio a De Felice – “sotto il profilo sociale e in particolare del miglioramento delle condizioni di lavoro, la Carta del lavoronon innovava in realtà gran che. […] La sua pubblicazione servì però bene agli scopi politiciche Mussolini si era prefissi. Essa valse infatti a dare una patina di socialità al nuovo regime, permettendogli di presentarsi come avviato su una strada nuova e giusta, con un Mussolini che – ormai libero da ogni impaccio – mostrava di essere pronto ad “andare al popolo” e asfidare le oligarchie economiche”.

Assicurazione obbligatoria contro invalidità e vecchiaia

Queste assicurazioni sono sicuramente la “conquista sociale” maggiormente sbandierata dachi di fascismo se ne intende poco o nulla, visto che la loro smentita è ormai ridondante. Andiamo dritti al punto: è facilmente consultabile online il D.L. luogotenenziale 603/1919, che istituisce l’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia per le persone diambo i sessi e sostanzialmente per tutte le occupazioni. Certamente negli anni successivi si hanno modifiche e miglioramenti sotto certi aspetti, vedi il R.D. 3184/1923 o la promulgazione nel 1939 della nuova legislazione in materia di assistenza ai lavoratori che diminuì il limite di età delle pensioni e ne istituì la reversibilità (provvedimento che tuttaviasuscitò tra i lavoratori “notevoli malumori” per le quote eccessive dei contributi); ma indicarne nel fascismo la nascita è una falsità. Detto ciò, penso sia chiaro che non si possa più dire che il regime ha dato le pensioni… ma anzi, semmai le ha tolte ad alcuni! Infatti, se controlliamo i due testi di legge sopra citati, scopriamo che in quella del 1923 non viene più garantita la pensione di invalidità e vecchiaia a mezzadri e coloni, a quanto pare per motivi“tecnici”, atto che invece mi pare si inserisca perfettamente in quella che Preti ha definito“ondata antibracciantile” del 192315. Le origini del sistema pensionistico, comunque, sono abbastanza lontane nel tempo: la prima forma di assistenza libera in Italia si ha con la legge 360/1861, istituente la cassa invalidi per la marina mercantile, mentre con la legge 3818/1886 si dà particolare ordinamento alle società di mutuo soccorso. Da qui la storia della previdenza pre-fascista segue un costante sviluppo, passando per le casse di risparmio postali, la cassa di assicurazioni per gli infortuni degli operai sul lavoro – assicurazioni rese obbligatorie nel 1898 –, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e l’assicurazione obbligatoria per il lavoro agricolo.

Tutela del lavoro di donne e fanciulli

Con questa frase ci si riferisce generalmente al R.D. 26 aprile 1923, n. 653. Sappiamo che il primo regolamento protettivo riguardo il lavoro dei fanciulli viene promulgato nel 1886 (e modificato nel 188818 e nel 190219), mentre troviamo il primo Testo Unico delle leggi di protezione del lavoro di donne e fanciulli nel 1907. La legge del 1902 è in particolare importante in quanto contribuisce a varare una nuova legislazione sul lavoro di donne e fanciulli, fissando l’età minima per il lavoro in fabbrica a 12 anni e per quello in ambienti sotterranei – dai quali le donne minorenni sono escluse – a 13 (e poi 14), vietando il lavoro in luoghi insalubri prima dei 15 anni, stabilendo ulteriori limiti per il lavoro notturno, definendo meglio la durata delle pause e della settimana lavorativa e stabilendo per le novelle madri il divieto di tornare a lavoro prima di almeno tre settimane dopo il parto.

Assistenza sanitaria ai lavoratori

Anche per quanto riguarda l’assistenza sanitaria vediamo una presa di coscienza graduale (si ricordi che la mentalità del tempo era ovviamente molto diversa da quella di oggi): è quindi importante contestualizzare. La prima normativa organica in materia sanitaria viene elaborata nel 1865, occupandosi prevalentemente dell’ambito amministrativo; solo nel 1888 si comprende appieno l’importanza dell’igiene e si estende la normativa al riguardo.

Dovremo aspettare il 1907 per avere finalmente un testo unico che raccoglie sistematicamente tutte le leggi sanitarie e ne regolamenta la materia. Nel 1934 abbiamo un nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie25, grazie ad una sempre maggiore consapevolezza del problema, redatto con grande perizia. Con la legge dell’11 gennaio 1943, n. 138, con il nome di Ente mutualità fascista – Istituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori, venne istituita la prima Cassa Mutua di Assistenza di Malattia che offriva tutele obbligatorie ai lavoratori rappresentati dalle varie Confederazioni e Associazioni sindacali26. È lecito pensare non sia stato altro che un provvedimento volto a cercare di risollevare il consenso nell’opinione pubblica, che dalla seconda metà degli anni Trenta stava calando drasticamente; tuttavia è effettivamente il primo provvedimento di così ampio respiro in questo contesto. Il 13 maggio 1947 viene istituita l’INAM, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie27, vista la necessità di rinnovare le istituzioni dopo la caduta del fascismo. Viene riformato nel 1968, garantendo l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri. Nel 1978 abbiamo una riforma della sanità con l’istituzione del servizio sanitario nazionale, volto a permettere una migliore coscienza riguardo la sanità, una migliore organizzazione e molto altro: l’INAM viene soppresso in favore delle unità sanitarie locali.

La cassa integrazione guadagni

La cassa integrazione guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orari ridotti. Nasce nell’immediato dopoguerra per sostenere i lavoratori dipendenti da aziende che durante la guerra furono colpite dalla crisi e non erano in grado di riprendere normalmente l’attività.

INAIL e INPS

Le attuali INAIL (o meglio, INFAIL, Istituto Nazionale Fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, durante il Ventennio) e INPS (ex INFPS, Istituto Nazionale Fascista per la previdenza sociale) vengono fondate negli anni Trenta. La cosa importante è comprendere che non si tratta di due enti nati ex novo, con funzioni proprie, ma piuttosto di due enti volti ad accentrare e coordinare il gran numero di enti preesistenti che si occupavano dello stesso ambito – come dice un testo dell’epoca, nell’INFPS si riassume “la gestione di tutta la previdenza sociale, fatta eccezione dell’assicurazione malattie […] e infortuni” – che derivano rispettivamente dalla riforma della Cassa nazionale infortuni sul lavoro e della Cassa nazionale di previdenza, che nel 1919 sarà rinominata Cassa nazionale assicurazioni sociali.

Ruolo importante, ma che non va sopravvalutato e visto per qualcosa che non è, del tipo una legge “che istituisce la previdenza sociale per tutti i lavoratori che prima erano privi di qualsiasi seria tutela” [sic!]. È interessante poi notare che i fondi di questi due enti furono ampiamente utilizzati per finanziare le imprese del regime, quali la riconquista della Libia e la guerra d’Etiopia, togliendo quindi fondi ai loro compiti originari (Bosworth arriva a dire che i suddetti fondi furono “regolarmente saccheggiati” da parte del regime).

Assistenza ospedaliera ai poveri

La prima legge che regola le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza viene emanata nel 1890. Del resto basta leggere il testo della legge che viene addotta per dare al regime la paternità di questo provvedimento per capire come stanno effettivamente le cose: “R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 […]”. Non vi è quindi alcun primato fascista, in quanto l’idea era nata da più di vent’anni ed era stata già sviluppata prima del ’2339; ovviamente non è da sottovalutare l’importanza della riforma, che contribuì ad ammodernare e riordinare diversi aspetti.

La settimana lavorativa di 40 ore

Le 8 ore lavorative vengono adottate già nel 1919, provvedimento preso per primo dagli industriali torinesi assieme ad aumenti salariali, aggiustamenti del prezzo della vita e altro – insomma, non si può certo dire che “nessuna regolamentazione legislativa vigeva nel mondo del lavoro che stabilisse la durata della giornata lavorativa” e anzi “quasi tutto era lasciato all’arbitrio del datore di lavoro”. Subito dopo l’avvento del fascismo al potere abbiamo la prima disposizione del periodo fascista al riguardo, “Limitazioni all’orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura”, che conferma a 8 ore giornaliere (e 48 settimanali) il limite massimo di tempo per cui ognuno poteva lavorare; troviamo però la legittimazione di un allungamento di massimo due ore al giorno della giornata lavorativa, previo accordo fra le parti (art.5). Considerata l’inconsistenza effettiva dei sindacati nel periodo fascista e la posizione di sottomissione degli operai che ne deriva, non è raro che la legge venga violata dai datori di lavoro. Nel 1934 abbiamo la riduzione della giornata lavorativa a 40 ore come palliativo per la situazione economica del paese che, pur inserito in una tendenza generalmente positiva, è fortemente afflitto dalla disoccupazione, con conseguente riduzione salariale (per tornare ad un certo equilibrio si introdurranno gli assegni familiari, che saranno in grado di compensarla solo in parte). Questo provvedimento viene ritirato in occasione della guerra d’Etiopia, per essere reintrodotto nel 1937 con numerose possibilità di eccezione e nuovamente ritirato con l’entrata nella Seconda Guerra Mondiale.

Il duce ha avviato il progetto della bonifica pontina – Bonifiche in generale

I primi lavori di bonifica di cui abbiamo testimonianza risalgono agli Etruschi nel VI-V secolo a.C, e Togliatti, nelle celebri lezioni sul fascismo, accenna al fatto che il terreno della Lombardia “è tutto terreno bonificato con un investimento di capitali che è durato secoli”. Prima di fine Ottocento, però, non troviamo alcuna legislazione sistematica al riguardo: abbiamo la prima con la Legge Baccarini, il cui scopo principale è sconfiggere la malaria attraverso un’ampia opera di bonifica, alla quale seguiranno diversi importanti provvedimenti. Dopo l’avvento del fascismo abbiamo il T.U. del 1923, ispirato alla legge Ruini, e successivamente la celebre legge Serpieri, con la quale si concretizza il concetto di “bonifica integrale”, spesso chiamato “trasformazione fondiaria”. L’opera di bonifica rimane uno degli effettivi successi che può vantare il regime fascista, con ad esempio un aumento nel giro di dieci anni (1922-1932) di quasi cinque volte del numero di centri urbani (da 360 a 1764), un aumento di nove volte del numero di ovini (da 11000 a 90750) e una grande estensione di parchi naturali ed artificiali – rappresentando tutto ciò appena il 54% dei lungimiranti piani di Mussolini e Serpieri; la percentuale di completamento dei lavori rispetto ai progetti tuttavia varia molto da regione a regione: ad esempio in Basilicata si inizia a lavorare solo sul 22% dei terreni qualificati, e solo in un irrisorio 0.33% di questi i lavori di bonifica vengono ultimati.

Non dobbiamo però dimenticare i meriti dei precedenti governi: come risulta da uno studio

di De Stefani, dal 1882-91 al 1912-21 la mortalità per malaria si era ridotta ad un settimo,

nelle zone bonificate la popolazione era aumentata del 64%, il valore della produzione

agricola era cresciuto di circa 900 milioni l’anno e, nell’Italia settentrionale, il bestiame era

aumentato del 134%. Interessante poi il fatto che è la parte centro-settentrionale dell’Italia a

trarre maggior vantaggio da questa opera, a causa della reticenza dei proprietari terrieri del

Mezzogiorno ad accettare la proposta di rinnovare il sistema produttivo esistente, reticenza

che evidentemente il regime non è in grado di combattere.

Il pareggio di bilancio

Questo è vero, nell’annata 1924-1925 si raggiunge il tanto agognato pareggio di bilancio (e non nel 1924, come si legge ad esempio nella famigerata lista delle “100 opere del duce”). Non ritengo comunque questo possa essere ritenuto particolare motivo di vanto per il regime per tre ordini di motivi. Innanzitutto questo risultato viene raggiunto almeno due volte prima dell’avvento del fascismo, a metà degli anni ’70 dell’Ottocento da Minghetti64 e alla fine del secolo da Sonnino; si può opinare che le condizioni nel ’23 (quando cioè le manovre per il pareggio iniziano) sono assai peggiori rispetto a quelle dei precedenti pareggi, è tuttavia necessario tenere conto, come vedremo nuovamente tra poco, del fatto che la ripresa economica iniziò già prima dell’ascesa del fascismo al potere, le condizioni economiche non erano così terribili come si potrebbe pensare. In secondo luogo non se ne coglie l’utilità pratica se guardiamo alla situazione effettiva della popolazione in quel periodo e per il resto del Ventennio; notiamo infine che questo traguardo nulla ha a che fare con il fascismo in sé, in quanto non vi sono elementi che possano far pensare ad un rapporto causale fra i due. Anzi: è stato rilevato come, nonostante il regime ne fece spesso e volentieri un gran vanto, il pareggio fu una conseguenza dell’esaurirsi delle spese di guerra, della politica finanziaria dei governi precedenti e di abili espedienti di bilancio.

Il duce ha fatto costruire la prima autostrada

Il primo progetto per l’autostrada si deve a Piero Puricelli, che introduce l’idea di una strada adibita unicamente al traffico automobilistico. Nel 1921 i suoi progetti vengono approvati, e nel ’23 viene effettivamente inaugurata in Italia la prima autostrada europea, volta a congiungere Milano ai laghi – ma non ci pare abbia senso stabilire un rapporto di causalità diretta fra il regime e ciò.

Ai tempi del duce si stava bene

Determinare le condizioni di vita della popolazione sotto il regime non è un processo semplice, in quanto sono determinate da diversi aspetti che qui accennerò solamente e approfondirò in appositi articoli. I salai reali (il rapporto tra salari nominali, scritti, e i prezzi) operai diminuiscono tra il 1922 e il 1939 del 16%, mentre quelli degli impiegati ricevono riduzioni inferiori; tutta un’altra storia per i salari agricoli, che subiscono contrazioni ben più pesanti: solo fra il 1928 e il 1934 scendono vertiginosamente, arrivando a picchi del 50% – ovviamente questi dati vanno visti alla luce del fatto che il divario nord/sud va durante il Ventennio sempre ampliandosi, con il sud che andrà quindi sempre più incidendo innegativo sulla media. Tuttavia i dati sui salari e gli indici del costo della vita non vanno presi come oro colato, in quanto è stato evidenziato come il regime abbia provveduto a vere e proprie falsificazioni e che i dati ufficiali dei prezzi al consumo fossero inferiori a quelli effettivamente applicati dai negozianti; d’altra parte è vero che i dati dei salari ci danno una visione solamente parziale della situazione, che può sembrare più grave della realtà: infatti la loro riduzione venne più volte mitigata da palliativi di diverso tipo (dalle iniziative di stampo prettamente economico come gli assegni familiari, la tredicesima et similia alle attività per il tempo libero) che contribuirono a compensarla almeno in parte. Il consumo calorico testimonia un certo peggioramento delle condizioni di vita, visto che scende dalle 2727 calorie del 1921 alle 2667 del 1939. Altra fonte interessante sono i rapporti: alcuni brani interessanti riportati da De Felice del 1937 dimostrano che la popolazione è accomunata da difficoltà economiche più o meno pressanti. Interessante poi sapere che – nonostante non fosse certo una soluzione significativa ai disagi popolari – negli anni a Mussolini continuano ad arrivare lettere con apprezzamenti nei suoi confronti ma soprattutto per chiedere aiuti di vario genere, ai quali spesso si risponde con una somma di denaro che poteva andare dalle decine alle – raramente – centinaia di migliaia di lire, il che va a sostenere fortemente il mito del duce.

Il duce è stato l’unico uomo di governo che abbia veramente amato questa nazione

Ritengo pacifico che così fosse visto il suo forte patriottismo (che affiorò già nel suo periodo socialista e fu costante per il resto della sua vita). La sua celebre frase “Mi serve qualche migliaio di morti per sedermi al tavolo delle trattative” – tra l’altro riportata solamente da Badoglio –, spesso citata dai suoi detrattori, non può certo essere interpretata come segno di disprezzo verso gli italiani, in quanto è plausibile pensare fosse disposto a sacrificarne qualche migliaio per migliorare le condizioni di decine di milioni di loro. Nell’ultima fase della sua vita però tutto sembra indicare una sua certa disillusione verso il popolo italiano: lo testimoniano citazioni riportate da Ciano nei suoi diari quali “Un popolo che è stato per sedici anni incudine, non può diventare martello” ed “È la materia che mi manca. Anche Michelangelo aveva bisogno del marmo per fare le sue statue. Se avesse avuto soltanto dell’argilla, sarebbe stato soltanto un ceramista” – citazioni che tra l’altro sono testimonianza del suo spropositato ego, uno dei grandi ostacoli per la vita politica del Paese nel Ventennio.

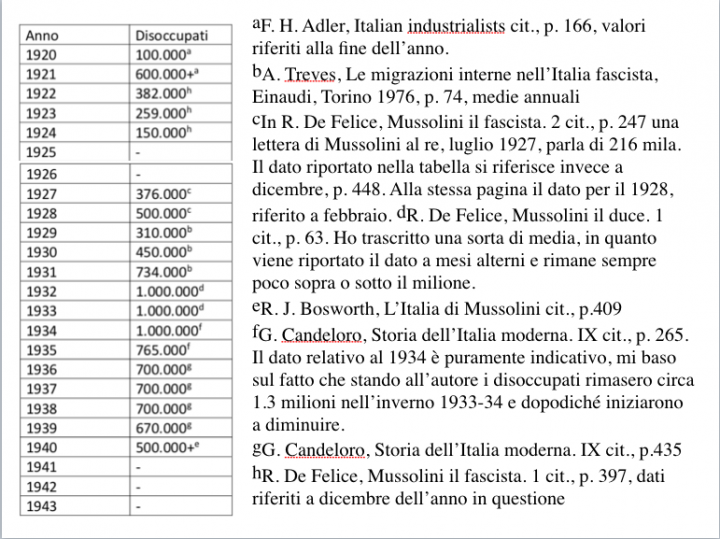

Il duce eliminò la disoccupazione

Da quel che mi risulta questo non è minimamente provato. Nella tabella qui sotto indicherò la disoccupazione rispettiva agli anni che sono riuscito ad indagare. Per diversi motivi questi dati, che sono pur sempre utili per farsi un’idea generale, non vanno presi alla lettera e hanno anzi valore meramente indicativo. Nelle statistiche non viene infatti tenuto conto della disoccupazione agricola, fattore che contribuirebbe ad aumentare in buona misura i numeri, assieme al numero dei sottoccupati che anche se fenomeno ovviamente diverso è essenziale per capire la situazione generale di disagio. Confindustria, in un Pro-Memoria sull’attendibilità delle statistiche della disoccupazione del 1934, obietta che queste non sono completamente affidabili e andrebbero aggiustate al ribasso perché a quanto pare avrebbero tenuto conto di persone “che non possono, a rigore, considerarsi tali”, di persone contate più volte in quanto iscritte a più uffici di collocamento e persone non più disoccupate, ma risultanti ancora come iscritte a questi.

Nel Ventennio i politici non erano corrotti

Questa è forse una delle argomentazioni che si sentono più spesso, e che denota una grande ignoranza riguardo l’argomento (nonché una forte ingenuità). Un lavoro pionieristico al riguardo è “I soldi dei vinti”, che si ripropone di portare alla luce questo fenomeno, attraverso documenti inediti riguardo tanto la corruzione all’interno del regime quanto le razzie dei beni ebraici dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali. Recentemente è stato dato alle stampe un volume che spiega attraverso numerosi documenti dagli archivi inglesi le faide interne al regime fra i gerarchi – si pensi all’episodio della bomba alla Fiera di Milano86 – e la vastità della loro corruzione. Consiglio al riguardo l’interessante documentario “Mussolini. Soldi, sesso e segreti”, che si ripropone di indagare i “panni sporchi del regime” alla luce dei documenti dell’Archivio Centrale di Stato.

Il duce ha dato il voto alle donne

Questo è semplicemente falso, se intendiamo dire che fu il primo a farlo e se parliamo di voto in generale. Innanzitutto è possibile riscontrare anche in questo ambito una certa gradualità. Il primo passo si compie permettendo alle donne di essere elette nei consigli di amministrazione delle istituzioni di beneficenza, grazie alla già citata legge 17 luglio 1890, n.6972. Dal lontano 1893 le donne possono essere elette nei collegi dei probiviri (almeno fino a quando il regime fascista non li abolirà), nel 1910 viene loro conferita la partecipazione elettorale nelle Camere di commercio e nel 1911 viene concesso loro di partecipare all’elezione di organi dell’istruzione elementare e popolare. Durante il fascismo abbiamo effettivamente una legge che rende finalmente le donne elettrici in ambito amministrativo, tuttavia poco tempo dopo questo progresso viene annullato dalla riforma podestarile: così ogni elettorato amministrativo locale viene annullato e si sostituisce al sindaco il podestà, che insieme ai consiglieri comunali non viene eletto dal popolo, ma dal governo.

La riforma Gentile ha ammodernato e migliorato la scuola

Spesso si sente parlare di questa riforma, la si elogia a più non posso; ma i punti negativi ci sono e non vanno sottovalutati. Innanzitutto si pone come riforma reazionaria dal punto di vista culturale, in linea con l’affiatamento tra governo e Vaticano, definendo l’insegnamento della dottrina cristiana “fondamento e coronamento” dell’istruzione e reintrodotto come materia obbligatoria dalla prima classe. Va poi sottolineato il carattere elitario della riforma, frutto della filosofia gentiliana, che riteneva solo che scuola elementare e ginnasio-liceo potessero formare completamente lo spirito, mentre le altre scuole si limitavano a limitati aspetti di esso. Il potere dello Stato sull’istruzione viene rafforzato con l’istituzione di 19 provveditorati regionali, per arrivare alla sua apoteosi con la fascistizzazione dei libri di testo negli anni successivi. La riforma nel suo complesso non va comunque alienata dal contesto da cui deriva: come sottolinea Candeloro, nasce pur sempre dallo sviluppo culturale e filosofico dell’età giolittiana e tende a restaurare la parte essenziale della legge Casati. Uno degli aspetti positivi della riforma messo spesso in evidenza è l’estensione dell’obbligo scolastico da 12 a 14 anni, provvedimento che – già poco rispettato prima del Ventennio, si pensi ad un’inchiesta del 1886-87 che rilevò che in una provincia romagnola su quaranta comuni solo tre cercarono di farlo rispettare96 – continuò ad esserlo, tanto più che valeva solamente previa presenza di una scuola entro due chilometri dal domicilio e venne quindi spesso disatteso soprattutto nelle campagne.

Con gli anni i costi diventano man mano sempre più insostenibili (si parla di un aumento di quasi tre volte del costo dei libri di testo rispetto al periodo pre-riforma), e con loro le tasse di ammissione – insomma, si fa sempre più manifesta l’ispirazione della riforma Gentile – e, mi pare, del regime in generale – “alla preoccupazione di creare una scuole di élite” e certo non una presunta – quanto indimostrata – visione fascista dell’istruzione anche come “strada maestra per il riscatto delle fasce più deboli”: come ha rilevato chiaramente Duggan:

Una delle conseguenze (e degli scopi) di questi cambiamenti [la formazione della scuola complementare di avviamento professionale, che non permetteva di proseguire gli studi e che si concentrava sulla formazione di capacità professionali di base] era di sbarrare la strada ai figli della classe operaia e del ceto medio-inferiore, col risultato di fare delle scuole secondarie il monopolio di un’élite sociale e intellettuale radicata in discipline come gli studi classici (specialmente il latino), la letteratura, la storia e la filosofia, che si riteneva trasmettessero l’essenza spirituale dell’Italia.

La tassa sulle biciclette

In molti siti che si ripropongono di dire la verità su cosa effettivamente successe durante il Ventennio e cosa sarebbe invece pura fantasia, troviamo spesso l’affermazione che in questo periodo sarebbe stata imposta una tassa sulla bicicletta in modo da favorire l’industria automobilistica e si sarebbe cominciato, in alcune città, perfino a limitarne l’uso. A prescindere dal fatto che ci pare di notare una certa contraddizione fra ciò e le condizioni economiche in cui versava la maggior parte della popolazione, per la quale l’acquisto di un’automobile era pura utopia (nel 1939 le automobili in circolazione erano 372 mila), da una breve ricerca ci risulta che già nel 1897 fu promulgata una tassa dovuta “dai possessori, a qualunque titolo, di velocipedi a una o più ruote, di macchine e di apparecchi assimilabili ai velocipedi, comunque siano messi in movimento quando si facciano circolare sulle aree pubbliche”. L’attribuzione di questo provvedimento al fascismo è quindi errata, e per lo stesso motivo di carattere economico già esposto escludo anche l’esistenza di una presunta legge volta a limitare l’uso delle biciclette.

Hitler costrinse Mussolini ad adottare le leggi razziali

Ai primi segnali di avvio della persecuzione antisemita in Italia, la gente non ha dubbi: il regime fascista vuole imitare il nazismo e compiacere la Germania, che è ormai l’unico alleato rimastogli. E, nella sua rozzezza, questa elementare valutazione coglie nel segno.

Questo passo testimonia in maniera più o meno diretta due cose: come una valutazione “indulgente” dell’emanazione della legislazione razziale fascista venne spontanea al tempo, e come quel giudizio ha permeato la società italiana tanto da venire accettato in maniera talvolta acritica dalla stragrande maggioranza della storiografia fino agli anni ’80. Alternativamente a questo giudizio vi è la convinzione, molto diffusa ancora oggi tra i non addetti ai lavori (e in generale tra chi dell’argomento non sa proprio nulla), che sia stato addirittura Hitler in persona a costringere Mussolini ad adottare tale legislazione, visione accantonata dalla storiografia come completamente priva di fondamento da decine di anni anche da storici del calibro di Michaelis e De Felice, in quanto nulla è stato trovato che la supporti nonostante le molte ricerche nel settore. La prima ipotesi è certamente più degna di considerazione, in quanto la tesi delle leggi razziali come mero espediente di politica estera è stata sostenuta da grandi storici (si veda fra tutti R. De Felice, che tuttavia “ritrattò”) e attraverso analisi più o meno approfondite; tuttavia si trova oggi messa in più o meno seria crisi da rivoluzionarie ricerche che stanno gradualmente spostando l’attenzione sempre più verso il nesso della svolta antisemita con la politica interna del regime e con la legislazione razzista coloniale, senza ovviamente eliminare in toto i fattori esterni. Valgano per tutti le parole del De Felice:

Lo studio del Michaelis presenta però un limite, a nostro avviso, assai grave: quello di ridurre la politica ebraica del regime fascista a un fatto solo di politica estera, in particolare ai rapporti con la Germania(per Michaelis l’interferenza diretta tedesca su un Mussolini ormai condizionato dall’esigenza di stringere sempre più il rapporto con la Germania sarebbe stata l’unica causa dell’adozione della politicadella razza), sottovalutando e talvolta ignorando ogni altro aspetto di essa; con il risultato, oltre tutto,di sfumare e di illanguidire eccessivamente le profonde differenze tra l’atteggiamento verso gli ebreidel regime liberale e di quello fascista già prima della metà degli anni trenta, la realtà e i meccanismi interni del fascismo, le loro trasformazioni nel tempo, le ripercussioni che tali trasformazioni ebberosul suo atteggiamento verso gli ebrei, nonché l’autonomia e l’originalità del processo di sviluppo di unproprio antisemitismo da parte del fascismo e di Mussolini in particolare.

Il fascismo sconfisse la mafia

Purtroppo questa convinzione è parecchio diffusa, probabilmente a causa del fatto che gli studi specifici sui rapporti tra mafia e fascismo sono davvero pochissimi e che i testi di carattere generale hanno sempre sorvolato l’argomento, relegandolo a pochi cenni e accettando l’idea di una mafia costretta dal regime a sottomettersi e rimasta tale, in una sorta di “sonno”, fino allo sbarco degli Alleati. Gli studi degli ultimi anni – ma, per il motivo appena accennato, basterebbe dire “gli studi” – hanno invece messo seriamente in dubbio le interpretazioni precedenti, sia sull’azione di Mori che sulla situazione della Sicilia fra la sua partenza e l’invasione. È stato notato infatti come l’azione del “prefetto di ferro” ebbe come costante il fatto che i latifondisti uscirono sempre illesi dai processi anche quando chiaramente legati agli ambienti mafiosi, secondo una logica classistica volta a lasciarli immuni dalla lotta; nonostante ciò il lavoro venne svolto con molta perizia, arrivando all’arresto di a quanto pare circa 11 mila cittadini solo fra il 1926 e il 1928. I veri problemi si presentarono nel dopo-Mori: delle migliaia di arrestati molti vennero liberati dall’amnistia del 1932, e la relativa brevità delle pene permise una forte recrudescenza della mafia negli anni Trenta, come dimostra il caso corleonese. Del resto furono i funzionari del regime stessi ad essere costretti a riconoscere la realtà dei fatti, in un non abbastanza famoso verbale del 1938:

Ed, infatti, durante la lotta a fondo degli anni decorsi e principalmente dal 1924 al 1927 fu sfrondata, potata, quasi intaccata al tronco, ma la base e le radici rimasero intatte, perché costituite dai cosiddetti“stati maggiori”, ormai notoriamente composti da professionisti, titolati e da individui, in genere, di elevata classe sociale. […] Il rallentamento delle misure repressive e preventive, che sono invece assolutamente indispensabili ancora per molti anni nell’Isola, non poteva non apportare, comel’esperienza di secoli dovrebbe ora una buona volta insegnare la ripresa immediata, violenta e terribile, da parte della mafia […].

Il fascismo come mero strumento e dittatura del grande capitale

Questa è un’interpretazione che ha avuto per molti anni un largo seguito, se non altro – oltre alle motivazioni ideologiche – perché a primo acchito può sembrare avere valide fondamenta, che vengono però spazzate via da un’attenta ricerca storica sull’argomento, che per troppi anni è mancata. L’opinione più diffusa fa capo alle parole di Dimitrov, che al settimo Congresso dell’Internazionale Comunista disse:

Il fascismo al potere è […] l’aperta dittatura terroristica degli elementi più reazionari, più sciovinisti, più imperialistici del capitale finanziario. La specie più reazionaria di fascismo è il fascismo di tipo tedesco […]. Il fascismo non è un potere al di sopra delle classi, come non è il potere della piccola borghesia o del «Lumpenproletariat» sul capitale finanziario. Il fascismo è il potere dello stesso capitale finanziario.

Anche Guérin, ad anni di distanza, esprime un parere analogo:

Dopo aver spezzato la resistenza proletaria, distrutti i liberi sindacati, eliminata ogni traccia di lotta di classe dalle proprie organizzazioni “operaie”, ridotti i salari al di sotto del minimo vitale, il fascismo deve tentare ancora di dissimulare agli occhi dei lavoratori la vera essenza del regime, che è quella di una dittatura del grande capitale.

Ad oggi, che io sappia, nessuno storico competente appoggia più queste parole, alla luce di studi fondamentali come quelli di Sarti e Melograni e di un’analisi più lucida del periodo, che si sta sempre più liberando da condizionamenti ideologici pregressi. Del resto già nel 1923 Salvatorelli aveva visto bene, intuendo che:

Il fascismo, dunque, rappresenta la «lotta di classe» della piccola borghesia, incastrantesi fra capitalismo e proletariato, come il terzo fra i due litiganti. Detto questo, è insieme spiegato il fenomeno della duplicità contraddittoria, delle «due faccie [sic]», delle «due anime» che tanto ha dato da fare ai critici del fascismo.

Il giornalista ci dà subito dopo anche un’efficace spiegazione del perché la violenza piccolo-borghese squadrista si volse prima di tutto contro la classe operaia, passo che ritengo assai significativo e meritevole di essere citato per intero:

Se, tuttavia, la lotta fascista si è svolta, finora, prevalentemente – o addirittura esclusivamente […] –contro il proletariato, ciò è dipeso da una quantità di cause: psicologia piccolo-borghese; più avversa, nel momento della efflorescenza operaia postbellica, ai proletari che ai capitalisti; presunta imminenza, nel dopoguerra italiano, della rivoluzione proletaria, giudicata pertanto come il pericolo più urgente; ferrea coercizione delle realtà materiali, costringenti a cercare appoggio nel capitalismo contro il proletariato, e ad approfittare della tolleranza e della connivenza statali, assai più facili ad aversi contro il secondo che non contro il primo; infine, il patriottismo piccolo-borghese, naturalmente rivolgentesi, nella sua grossolanità impulsiva e nella sua retorica miope, contro il proletariato chepareva negare la patria, mentre l’alta borghesia aveva avuta sempre l’accortezza, non solo d’affermarla, ma di identificarsi con essa.

I motivi sono i più disparati, e non è possibile trattarli tutti qui; tuttavia Adler dimostrachiaramente come le due argomentazioni principali dell’analisi marxista, cioè la necessità di fermare l’avanzata del proletariato e di eliminare le riforme “demagogiche” introdotte da Giolitti a vantaggio dei lavoratori, sono storicamente infondate. Se quindi è innegabile che lo squadrismo è nel biennio nero un utile strumento usato dalla borghesia (prevalentemente agraria) per i suoi scopi, l’analisi del fascismo non si può certolimitare a definirlo tale senza tenere conto dei molti altri aspetti e soprattutto senza tener conto della intricata struttura di compromessi sulla quale la sua salita al potere si basa.

Il regime non usò l’iprite in Etiopia

Ancora in questi anni, nonostante le ammissioni ufficiali dello Stato italiano – con relativa de-secretazione dei più importanti archivi – c’è chi si ostina a mettere in dubbio l’uso dei gas e in particolare dell’iprite nella guerra italo-etiopica del 1935-1936; e, seppur su uno scalino leggermente – ma proprio di poco – più alto, chi si ostina a sostenere che vengono usati ma in infime quantità, di fatto ignorando completamente l’imponente documentazione giuntaci negli anni. Ma c’è poco da fare, è stato inconfutabilmente dimostrato che i gas vengono usati, tanto attraverso documenti d’archivio quanto attraverso testimonianze, memorialistica e altre fonti. Allo stesso modo è dimostrato che vengono usati in quantità abbondanti, tanto che si arriva ad avere in certi periodi della guerra sul fronte nord praticamente un bombardamento al giorno: in tutto verranno sganciate, secondo le stime più attendibili, circa 1600 bombe contenenti iprite. Il motivo principale del loro uso fu, a quanto ne sappiamo, la necessità di finire la guerra il più velocemente possibile, il che rispose a due diverse necessità. Prima di tutto, dal punto di vista militare, era necessario concludere la campagna prima della stagione delle piogge e dell’eventuale allargamento delle sanzioni al petrolio; e in secondo luogo avrebbe giovato al lato propagandistico, in quanto era necessaria in quel momento storico una vittoria schiacciante.

Mussolini non percepiva alcuno stipendio, non aveva chissà quanti soldi e via dicendo

Questo non è che l’ennesimo dei falsi miti volti a restituire l’immagine del capo di Stato perfetto, che si accontenta di un’esistenza frugale per dedicarsi interamente al suo popolo.Tuttavia il prospetto preparato da Badoglio in vista del passaggio dei beni del dittatore alfiglio Vittorio ci restituisce un quadro diverso: nel 1943 i “valori personali del duce”ammontano a circa otto milioni e seicento mila lire tra contanti e Buoni del Tesoro.